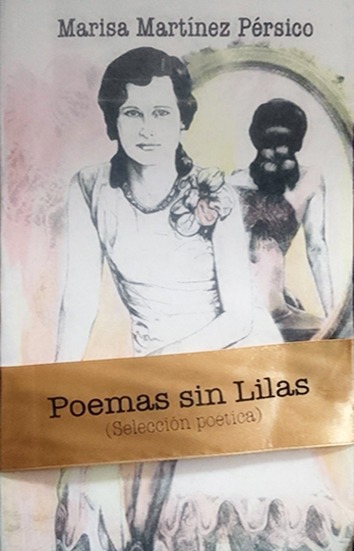

Marisa Martínez Pérsico,

Poemas sin lilas (Selección poética),

Matanzas, Ediciones Vigía,

2025.

Margarita Mateo Palmer (La Habana, Cuba, 1950). Ensayista, novelista, crítica literaria y profesora universitaria. Es licenciada en Lengua y Literaturas Hispánicas y doctora en Ciencias Filológicas por la Universidad de La Habana. Entre sus libros más recientes se encuentran Paradiso: la aventura mítica (ensayo, 2002), El palacio del pavo real: el viaje mítico (ensayo, 2007) y Desde los blancos manicomios (novela, 2008).

Los resplandores sonoros de las lilas

Margarita Mateo Palmer

Desde una mesa repleta cualquiera decide aplaudir

la caravana en harapos de todos los pobres.

Silvio Rodríguez: «Canción en harapos»

Dos cronopios, al unirse, crearon un jardín,[1] y yo, que no conocía la poesía de Marisa Martínez Pérsico, agradezco dos veces a Vigía: una, por Poemas sin lilas, y otra, por propiciarme la zambullida, no solo en este hermoso cuaderno, sino también en Peces de ojos tristes, una excelente antología de su obra (Buenos Aires, Ediciones del Dock, 2023)

Desde 2023 hasta 1998 —en una especie de viaje a la semilla a través de la poesía que fue develando formas, motivos temáticos y el acontecer vital de la autora— me fui acercando a los orígenes: la revista de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires, el Primer Premio de Ensayo literario otorgado por la UNESCO en conmemoración de la caída en combate de José Martí —recibido a la edad de la canción descifrada por Violeta Parra—, el momento de su primer viaje a Cuba. Quise entonces acercarme a ese primer ensayo —ya que no manuscrito batido por el huracán—, y ello desencadenó una empecinada búsqueda, finalmente infructuosa, protagonizada por el inefable David Leyva en el Centro de Estudios Martianos con la ayuda de Paola, mítica guardiana de los archivos bibliotecarios. Luego, y en solitario, el estudioso del grotesco en la obra piñeriana transitó por los recovecos académicos y laberínticos de la web en busca de una versión digital. Fue así como supe que ese texto, diríase que iniciático, al que me hubiera gustado mucho acceder, no ha sido publicado, aunque la autora conserva una copia mecanografiada, como conserva también el busto de José Martí que le fuera regalado entonces, el cual la acompaña como talismán, dentro de una maleta, cuando viaja.

Hablar de poesía, como lo hace Fina García Marruz en uno de sus más impactantes libros de ensayos, es un ejercicio que siempre me ha resultado arduo. La ensayística y la narrativa son mi mayor vocación, y he aquí que de alguna manera encuentro en la poesía de la autora de Poética ambulante una notable confluencia de ambos géneros literarios.

En una ocasión me tomó mucho tiempo escribir sobre los versos de Georgina Herrera. No es ese mi dominio, no es ese mi campo. Fue solo a partir del poderoso recuerdo de un árbol, evocado en prosa por la autora de Visitaciones, que encontré la clave para acercarme a esa poeta sencilla, transparente y desamparada que fue Georgina Herrera.

Como en tantas ocasiones, la poesía me llevó al ensayo.[2]

Y he aquí que vuelven a borrarse, a hacerse más flexibles y permeables las fronteras entre géneros.

A la impronta narrativa de los poemas de Martínez Pérsico ya se ha referido una buena parte de la crítica, subrayando el despliegue de secuencias propias de la ficción presente en sus textos. Así sucede en dos de los poemas más sobresalientes incluidos en esta selección de Vigía: «La herencia» y «Peces de ojos tristes», ambos depositarios de un legado familiar. En el primero, es la acción misma —el accidente que priva al padre de su pulgar y el modo en que este asume la pérdida— lo que conduce a su cierre. En el otro, es la advertencia repetida de la madre —presentada de modo directo por un narrador en primera persona, como diríamos si este poema fuera un minicuento— la que lleva a la estrofa final del poema. Tanto el consejo materno como la enseñanza silenciosa del padre son expresados en términos de acción hasta llegar a la explosión última, salto vertiginoso hacia la dimensión simbólica de los últimos versos.

Como recientemente me comentara Laura Ruiz, las pequeñas historias de Marisa Martínez alimentan su obra y conducen a tópicos como el cuerpo, la familia, el amor, las relaciones interpersonales, la errancia, el turismo, la injusticia social, la violencia, las guerras, las ruinas, y otros. «Narratividad lírica» es una denominación utilizada para caracterizar la poesía de esta autora que tiende a borrar las fronteras entre los géneros literarios. No obstante, en ocasiones, como sucede en «Historia de una perla», no es exactamente este el modo discursivo predominante, sino más bien lo son la exposición y la argumentación. La presencia de un tono reflexivo, incluso informativo —«Apreciadas por griegos y fenicios, / las ostras reaccionan al intruso / cubriéndolo de nácar»—, acerca este texto a lo ensayístico. De hecho, muchos de los finales de sus poemas develan epigramáticamente, por decirlo así, el núcleo de su poiesis.

Del mismo modo, «En un vestuario de Naantali», zona turística de Finlandia, donde la presencia de los cuerpos humanos se torna protagónica, la descripción pasa a ser el modo elocutivo dominante:

Reconozco / a la chica del pubis pelirrojo, / a la anciana del rostro compungido, / los glúteos de una joven, / la inglesa con su tanga y cavado brasileño / enseñando hasta el clítoris, / la rubia finlandesa que agita sus pezones/ si se peina el flequillo.

Llegados a este punto podríamos preguntarnos ¿cuál es la diferencia entre la narratividad lírica o la «ensayidad poética», si así pudiéramos denominarla?

Al convertirse la poesía en un género, se perdió más de lo que se ganó. […] Ya la poesía está también expulsada de su mundo mágico. No comprenden (los poetas) que sin poesía no hay pensamiento artístico. Piensan que la poesía es, una vez más, un género literario.[3]

Así dice Omar Pérez en una entrevista aparecida en YouTube.

Pregunto a la inteligencia artificial por el sentido de las lilas en la poesía de Marisa Martínez Pérsico, y ni el Chat GPT ni el chino DeepSeek encuentran alguna referencia concreta en su obra —según los datos disponibles— para elaborar la respuesta. Pero la IA casi nunca se da por vencida y afirma:

Sin embargo, su obra sí aborda temáticas que podrían vincularse simbólicamente con los significados de las lilas en la literatura, tales como la memoria, la fugacidad, la nostalgia y la relación entre lo efímero y lo eterno.

En el mundo virtual aún no existe el poema que da título al cuaderno presentado, del cual ha hecho una bellísima lectura el joven poeta y editor de Vigía, Pablo Lleonart. En ese poema, luego de la invocación épica —«Oh Musa, / déjame cantar / en estos días de octubre / la destrucción, / las ruinas, / la basura que escarban arlequines sin techo»—, se afirma:

No preguntéis: «¿Y dónde están las lilas?».

En este poema habrá viejos y niños

dislocados del cuerpo más robusto del mapa.

Los insalubres culpables de su higiene.

La infancia florecida en los despojos.

Tampoco aparece en la web «Habla tu lengua», un texto de su último libro, donde el sujeto lírico —¿la hablante, la narradora, la voz ensayística?— recupera «su acento más primitivo» y expresa: «Atiende, como una dádiva secreta / los resplandores sonoros de las lilas que ruedan por los dientes», para luego concluir: «Habla tu lengua, tu íntimo mandato. / Pero escucha, / también, la de los otros».

Atenta a otras voces, rompiendo los cercos de la «policía del idioma», girovagando por mundos distantes, mezclando géneros literarios, hablando una lengua que nada entre los aromas y la música de las flores a la vez que escucha el lenguaje del jilguero, llega el soplo de la poesía de Marisa Martínez Pérsico a alimentar la llama del candil.

[1] Lleonart, Pablo: «Dos cronopios, un jardín». En Poemas sin lilas. Ediciones Vigía, Matanzas, 2025, p. 7.

[2] Cf: Fina García Marruz: Hablar de la poesía. La Habana, Letras Cubanas, 1986, p. 434.

[3] Omar Pérez: «Entrevista a Omar Pérez». 12 de julio de 2024, Palenque Filmes, YouTube.