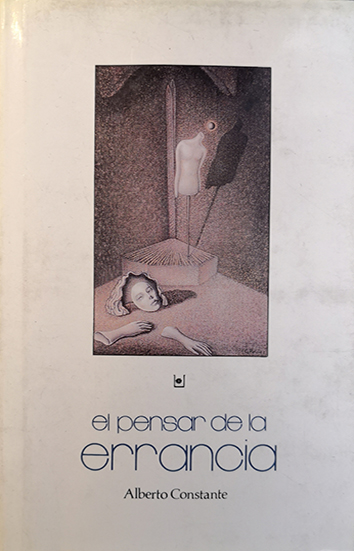

Alberto Constante,

El pensar de la errancia,

Instituto Mexiquense de Cultura,

Toluca, México,

1992.

Mario Iván Uraga Ramírez (México, 1983). Es licenciado en Filosofía y doctor en Humanidades por la UAEM. Forma parte del taller de narrativa de grafógrafxs.

Alberto Constante, clásico

Mario Iván Uraga Ramírez

Cuando los autores llegan a un grado considerable, mejor aún, elevado, de comprensión de ciertos fenómenos, tienden a escribir textos que son un impasse, un callejón sin salida. Son textos ricos, sin duda, portadores de reflexiones sólidas y bien vinculadas entre sí; argumentados desde los mayores hitos de la gran tradición —pensadores que ostentan un nombre digno del reconocimiento y la honra pública— y con un dominio genuino de los conceptos a veces más complejos. Sin embargo, hay algo que, a ojos del lector, los vuelve herméticos, impenetrables: ¿se trata de la erudición, del tono experto o acaso de la fluidez casi inverosímil al abordar los temas más espinosos?

El pensar de la errancia (1992), de Alberto Constante, es un ejemplo de esta condición. Constante es un escritor más que consolidado —prolífico, debe contar en su haber con al menos medio centenar de publicaciones y seguramente me quedo corto—, y ha mantenido una relación generosa con quienes somos hijos del Estado de México, siendo él defeño. Es así que, por alguna suerte que muy probablemente se explica por el prestigio de Constante y la acertada valoración de Félix Suárez (entonces subdirector de publicaciones en el Instituto Mexiquense de Cultura), el IMC tuvo a bien realizar un tiraje de mil ejemplares de esta pequeña obra hoy olvidada.

En una docena de capítulos donde reflexiona sobre temas de gran relevancia (la ciencia, la técnica, el lenguaje), particularmente en el mundo de la filosofía —primera morada de Constante—, el autor pone de manifiesto su agudeza no tanto sobre lo que ha leído, sino sobre lo que ha vivido. Es decir, lo verdaderamente relevante no son las incontables referencias literarias (de Platón a Baudrillard, pasando, cómo no, por Nietzsche y Heidegger), sino el sentido vivencial que les imprime:

Vivimos en un clima y en una cultura de violencia y de odio. […] La violencia forma cultura cuando deja de ser un mero incidente y se convierte en una predisposición; cuando invade territorios de la existencia que son por naturaleza apacibles; cuando se preconiza como el único procedimiento eficaz; cuando, en suma, la amenaza y la acción se adoptan como razones supremas (49).

Y entonces, a la reflexión personal se suma en cascada la erudición con la cual Constante profundiza sobre las posibilidades de ese punto indiscernible que confunde a la filosofía con la vida y que, por el hecho mismo de ser una conjunción imposible, se resiste a ser puro pensamiento y al mismo tiempo no puede ser una práctica efectiva. Alberto Constante devuelve a la filosofía a su posición original, clásica, de ser más que pura contemplación, pero menos que acción, y quizá esta antinomia es la causa genuina de querer escribir.

El espíritu no es la balsámica luz que revela la necesidad de nuestras heridas sino el fuego mismo de nuestras llagas incicatrizables y el escándalo de nuestra condición del sueño de la naturaleza. […] Proclamar estas verdades resulta intolerable y necesario a la vez; es esta la aterradora función de “decirlo todo” a la que Sade condena a la filosofía (170-171).

Y si la filosofía es entonces abundancia, exceso, desmesura, queda claro que Constante vive efectivamente la filosofía como sólo pueden hacerlo los condenados y los valientes: en carne propia.

El lector que se acerque a El pensar de la errancia encontrará un recorrido fragmentario, sinuoso, en cuyo centro se halla la experiencia de la vida moderna poblada de desgracias. Es un arco que comienza con los principios del espíritu moderno que establecieron Francis Bacon y Descartes —progreso, dominio irracional del mundo por medios de perfecta racionalidad— y que culmina con las reflexiones críticas de Lyotard sobre la posmodernidad; en medio tenemos tres inquietudes bien claras: el espíritu romántico, la violencia y la ética, además de algunas otras que no carecerán de atractivo para el lector (el yo; los sueños; el nihilismo). Llama la atención que Constante reciba de tan buen grado al pensamiento de Savater, pues la importancia del filósofo español ha sido injustamente menospreciada en comparación con la influencia francesa. Se agradece, también, que Alberto Constante no caiga en los academicismos pueriles que abundan en textos presuntamente teóricos y que sirven para abombar los currículums en esta época mercantil y de precariedad laboral.

¿Cuál es, entonces, el impasse? El estilo de El pensar de la errancia no consiste en presentar datos o relatar sucesos sobre los cuales se reflexione posteriormente, sino en puros juicios inmediatos y definitivos. Por ejemplo:

En la medida en que su pasado se despoja de contenido y el olvido se convierte en una función activa con la cual suplantamos el recuerdo, el hombre pierde también la esperanza que anuncia el presente, inundándolo ya, de la inminencia del futuro (79).

Constante suprime al diálogo de un plumazo y el lector no está autorizado a disentir. No es que el autor manifieste algo que considera la verdad, sino que en el texto sólo queda la verdad, que es la suya: su forma de interpretar el mundo. Hay poco que decir después; uno no sabe si ha aprendido algo, pero siente que ha pensado. No se piense que Constante es un tirano: es un filósofo, y esa manera de escribir es el estilo clásico de la filosofía: el salto al vacío de quien yerra al pensar por cuanto que el pensamiento genuino es riesgo y nunca certeza. De ahí el propio título.